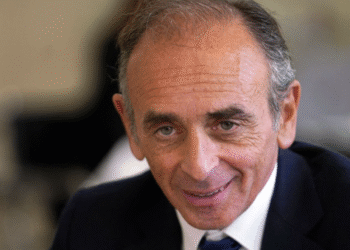

Galerie de portraits : François Bayrou

Jeunesse et origines familiales

François René Jean Lucien Bayrou voit le jour le 25 mai 1951 à Bordères, un petit village rural des Basses-Pyrénées (aujourd’hui Pyrénées-Atlantiques), au cœur du Béarn. Issu d’une famille modeste d’agriculteurs, il grandit dans un environnement marqué par le travail de la terre et les valeurs paysannes. Son père, Calixte Bayrou (1909-1974), est un exploitant agricole qui dirige une petite ferme de 10 hectares et s’engage en politique locale : élu maire de Bordères de 1947 à 1953 sous l’étiquette du Mouvement républicain populaire (MRP, parti démocrate-chrétien), il est battu aux cantonales de 1949 après avoir perdu le soutien de son parti. Calixte, autodidacte passionné d’histoire et de littérature (il apprécie Marcel Pagnol et écoute les discours politiques à la radio), transmet à son fils un sens civique et une curiosité pour les « grands problèmes du monde ». Sa mère, Emma Sarthou (1918-2009), originaire de Serres-Morlaàs, est une figure plus discrète mais influente : elle aime la « politique politicienne » et élève ses enfants dans un cadre strict mais ouvert. François a une sœur cadette, Lucienne Bayrou-Marot, ophtalmologue à Pau.

D’ascendance béarnaise, François Bayrou est imprégné de la culture occitane : il parle couramment le béarnais et milite pour la préservation des langues régionales, voyant en elles un patrimoine essentiel. Son grand-oncle paternel, Lucien Bayrou (1883-1949), professeur et intellectuel, est le premier de la famille à s’engager publiquement : il se présente aux législatives de 1936 sous l’Action française, un mouvement monarchiste et nationaliste. À l’âge de 7 ans, François développe un bégaiement sévère, diagnostiqué comme un handicap majeur par un médecin qui lui prédit qu’il ne pourra jamais enseigner, faire de théâtre ou entrer en politique. Ce trouble, qu’il surmonte grâce à des cours d’arts dramatiques et une volonté farouche, devient un symbole de sa résilience et forge son caractère. L’enfance à la ferme, marquée par une « ségrégation sociale » due à son milieu rural modeste, lui instille un sentiment d’exclusion qu’il combattra toute sa vie par l’ascension sociale et politique.

Études et formation intellectuelle

François Bayrou excelle dans les études littéraires, reflet de son amour précoce pour les livres dans un foyer où la culture compense la précarité matérielle. Après l’école primaire de Bordères, il obtient en 1968 un baccalauréat en lettres classiques (français, latin, grec) au lycée public de Nay-Bourdettes. Il poursuit en classes préparatoires littéraires (hypokhâgne et khâgne) au lycée Michel de Montaigne à Bordeaux, puis intègre l’université Bordeaux-III (Michel de Montaigne). En 1972, il rédige un mémoire de maîtrise sur Le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc de Charles Péguy, sous la direction de Simon Jeune – un travail de 121 pages qui révèle son intérêt pour la littérature engagée et les figures spirituelles. En 1974, à 23 ans, il réussit l’agrégation de lettres classiques, le concours le plus prestigieux pour les enseignants en France, malgré l’échec à l’École normale supérieure.

De 1974 à 1979, il enseigne les lettres classiques au lycée de Pau, tout en aidant sa mère à la ferme après la mort tragique de son père, tombé d’une charrette de foin quelques jours avant l’agrégation. Pendant dix ans, il gère l’exploitation familiale en parallèle de son métier d’enseignant, qu’il abandonne en 1984 pour se consacrer pleinement à la politique. Catholique pratiquant depuis l’enfance, il fréquente la communauté de l’Arche de Lanza del Vasto (disciple de Gandhi) dans les années 1970, adoptant des idées non violentes et écologistes. Il cite comme références intellectuelles Charles Péguy, Montaigne et Pascal, et rejoint l’Amitié Charles Péguy. Bien que fervent croyant (il regrette la suppression de la messe en latin post-Vatican II), il se dit « profondément laïc » en politique, refusant de mêler foi et État : opposé à l’avortement personnellement, il défend la loi Veil publiquement.

Vie personnelle et familiale

En 1971, à 20 ans, François Bayrou épouse Élisabeth Perlant (dite « Babeth »), professeure de lettres et catéchiste, rencontrée lors d’études à Bordeaux. Le couple a six enfants, élevés dans la foi chrétienne à l’institution Notre-Dame de Bétharram (où son épouse enseigne le catéchisme). François Bayrou scolarise ses enfants dans des établissements catholiques et les initie à la vie rurale. La famille vit entre Paris (un modeste deux-pièces) et Bordères, où il élève des pur-sang pour le turf – un « rêve d’enfance » financé par les royalties de ses livres. Sa fortune personnelle, déclarée à environ 2 millions d’euros en 2025, provient de ses indemnités politiques (7 100 euros brut mensuels en 2019 comme député, plus son salaire de Premier ministre), de ses biens immobiliers (ferme familiale valorisée à 450 000 euros et appartement parisien) et de ses ouvrages (une vingtaine, dont des best-sellers comme Henri IV, le Roi libre, vendu à 300 000 exemplaires). Il gère personnellement l’exploitation agricole, symbole de ses racines béarnaises.

Entrée en politique et débuts locaux (1974-1993)

François Bayrou s’engage en politique en 1974, à 23 ans, en rejoignant le Centre démocrate de Jean Lecanuet, candidat centriste contre Charles de Gaulle en 1965. Le parti devient en 1976 le Centre des démocrates sociaux, aile démocrate-chrétienne de l’Union pour la démocratie française (UDF). Considéré comme le « scribe » de Jean Lecanuet, il gravit les échelons. De 1979 à 1981, il est chargé de mission au cabinet de Pierre Méhaignerie (ministre de l’Agriculture) puis secrétaire national du CDS en 1980 et enfin rédacteur en chef de Démocratie moderne. En 1981-1982, il est chargé de mission au cabinet d’Alain Poher (président du Sénat). Remis à disposition de l’Éducation nationale sous François Mitterrand, il est affecté à Saint-Palais mais ne reprend pas l’enseignement.

Ses premiers mandats électifs marquent son ancrage local. Élu conseiller général des Pyrénées-Atlantiques en 1982 (canton de Pau-Sud, réélu jusqu’en 2008), il devient en 1992 président du conseil général (réélu en 1994 et 1998, jusqu’en 2001). Aux municipales de 1983 et 1989, il est élu conseiller municipal de Pau mais perd face à André Labarrère (PS). En 1986, il entre à l’Assemblée nationale comme député UDF des Pyrénées-Atlantiques (scrutin proportionnel, avec soutien RPR) ; réélu en 1988, 1993, 1997, 2002 et 2007 (jusqu’en 2012). En 1989, avec une douzaine de parlementaires centristes (dont Philippe Séguin et Michel Barnier), il critique le système RPR-UDF et appelle à une droite unie, sans aboutir. En 1991, Valéry Giscard d’Estaing le nomme secrétaire général de l’UDF. Européen convaincu, il soutient en 1994 la liste « Le Centre pour l’Europe » de Simone Veil aux européennes, contre la liste RPR-UDF de Valéry Giscard d’Estaing.

Rôles ministériels et réformes (1993-1997)

À 41 ans, François Bayrou entre au gouvernement le 30 mars 1993 comme ministre de l’Éducation nationale sous Édouard Balladur (UDF-RPR). Plus jeune ministre de l’Éducation de la Ve République, il reste en poste sous Alain Juppé (1995-1997), avec un portefeuille élargi à l’Enseignement supérieur, la Recherche et l’Insertion professionnelle (mai-novembre 1995), puis à la Recherche seule (novembre 1995-juin 1997). Ses réformes marquent l’histoire : introduction des langues vivantes à l’école primaire ; création du nouveau baccalauréat (filiales S, ES, L, STT, STL, STI) ; mais échec sur la réforme de la loi Falloux (financement des écoles privées), qui provoque une manifestation massive d’un million de personnes en 1994, sous pression de la rue et des syndicats. Soutenant Édouard Balladur à la présidentielle de 1995, il est maintenu par Jacques Chirac malgré ce choix. En 1994, il est élu président du CDS (jusqu’en 1995), qu’il transforme en Force démocrate (FD, 1995-1998).

Présidence des partis centristes (1998-2007)

Après la victoire de la gauche en 1997, François Bayrou est réélu député et devient président de l’UDF en 1998 (jusqu’en 2007), unifiant le parti en une entité autonome plutôt qu’une confédération. Il s’oppose à la fusion UDF-RPR en UMP (2002), dénonçant un « système bipolaire » PS-UMP déconnecté du « Français moyen ». En 1999, tête de liste UDF aux européennes, il est élu député européen (1999-2002), défendant une « Europe des peuples » fédérale. Président du Parti démocrate européen (PDE) depuis 2004, il incarne un centrisme pro-européen et humaniste. Critiquant la politique de Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin, il refuse les compromis avec l’extrême droite (opposition à Alain Madelin en 1998). En 2001, il publie Relève et en 2011, 2012. État d’urgence, critiquant la crise financière de 2008 et prônant production et éducation.

Campagnes présidentielles (2002-2012)

François Bayrou se présente trois fois à la présidentielle, visant à briser le bipartisme. En 2002, sous l’étiquette de l’UDF, il obtient 6,84 % des voix et est éliminé au premier tour malgré un programme libéral-social. En 2007, il devient le « troisième homme » avec 18,57 % des voix et refuse l’alliance avec Nicolas Sarkozy, qualifiant le débat télévisé final de « combat de coqs ». Il fonde alors le Mouvement démocrate (MoDem) le 10 mai 2007, indépendant et écologiste. En 2012, il chute à 9,13 % et perd la moitié de ses voix. Il vote personnellement pour François Hollande au second tour et continue de critiquer Nicolas Sarkozy. Bien que candidat potentiel en 2017, il soutient Emmanuel Macron le 22 février, posant quatre conditions (Europe, propreté, éducation, ruralité) et scelle ainsi une alliance décisive.

Maire de Pau et engagements locaux (2014-2020)

Élu maire de Pau en 2014 (62,6 % au second tour, avec le soutien de l’UMP face au PS), réélu en 2020 (et président de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées), François Bayrou mène une politique ambitieuse : rénovation des Halles de Pau, plan anti-solitude pour les fragiles, promotion du tourisme et de l’écologie. Il défend les spécificités locales, comme les langues régionales, et refuse le non-cumul des mandats en 2024 pour rester maire malgré Matignon. À Pau, il est perçu comme un « humaniste » ancré au territoire, bien que critiqué pour son absentéisme post-nomination.

Alliances avec Macron et rôles gouvernementaux (2017-2024)

En 2017, après avoir soutenu Emmanuel Macron, François Bayrou est nommé ministre de la Justice et garde des Sceaux le 17 mai dans le gouvernement d’Édouard Philippe. Cités dans l’affaire des assistants parlementaires du MoDem au Parlement européen, il démissionne le 21 juin après 35 jours de prise de fonctions – le plus court mandat ministériel de la Ve République. Relaxé le 5 février 2024 au bénéfice du doute (appel du parquet), il refuse d’intégrer le gouvernement de Gabriel Attal en février 2024, critiquant sa « droitisation ». Nommé haut-commissaire au Plan en septembre 2020, il coordonne la planification économique jusqu’en décembre 2024, produisant 18 études (critiquées pour leur faible impact par des rapports parlementaires en 2023-2024). En 2022, il crée une « banque de parrainages » pour les candidats présidentiels, parrainant même Marine Le Pen pour « sauver la démocratie ».

Nomination comme Premier ministre et défis actuels

Le 13 décembre 2024, à 73 ans (deuxième plus vieux Premier ministre de la Ve République après Michel Barnier), François Bayrou est nommé par Emmanuel Macron après la censure du gouvernement Barnier. Succédant à un exécutif minoritaire, il forme un gouvernement paritaire de 36 membres (14 Renaissance, 8 LR, 3 MoDem) le 23 décembre, malgré une polémique critiquant le manque de tact d’une telle annonce le jour du deuil dédié à Mayotte suite au passage du cyclone Chido. Il conserve son mandat de maire de Pau, provoquant des critiques sur le cumul. Sa déclaration de politique générale le 14 janvier 2025 met l’accent sur la dette française atteignant les 3 300 milliards d’euros et l’Europe.

En 2025, François Bayrou affronte une impopularité record : 34 % d’opinions favorables en décembre 2024 (Ifop, plus bas depuis 1959), tombant à 17 % en juin (Ipsos, le plus impopulaire de la Ve). Le 30 décembre 2024, il visite Mayotte pour annoncer des mesures de reconstruction. Le 3 février 2025, il adopte le budget via l’article 49.3, survivant à deux motions de censure (5 et 10 février) et une autre en juillet sur les retraites. En avril, il lance des consultations pour une proportionnelle intégrale aux législatives, mais rencontre une résistance interne des Républicains et d’Horizons. Le 15 juillet 2025, il présente un plan budgétaire pour 2026 : 43,8 milliards d’économies (déficit à 4,6 % du PIB), incluant « année blanche » (gel des prestations sociales et retraites), suppression de 3 000 postes publics, effort de 5 milliards sur la santé (réforme des ALD, doublement des franchises médicales), réforme de l’assurance-chômage (2-2,5 milliards d’économies annuelles), et suppression de deux jours fériés (lundi de Pâques et 8 mai, pour 4,2 milliards). Il propose une « contribution de solidarité » pour les plus aisés et les entreprises.

Face aux critiques des syndicats et des oppositions, il communique, depuis le 5 août 2025, via YouTube dans un podcast intitulé « FB Direct » où il défend son plan tout en relançant la plateforme Agora pour recueillir des idées citoyennes. Le 25 août 2025, il annonce un vote de confiance le 8 septembre pour « clarifier » la situation, risquant une destitution. En effet, le Rassemblement national, La France insoumise, les Écologistes et le Parti communiste voteront contre tandis que Les Républicains s’abstiendront ou voteront pour. Un appel à « bloquer le pays » le 10 septembre et des grèves s’annoncent. François Bayrou dénonce un « déni collectif » autour de la dette. Le 26 août, à l’université d’été de la CFDT, il plaide pour la « responsabilité » et une « démocratie sociale ». Le 28 août, au Medef, il met en garde contre la « politique du pire ».

Controverses et affaires judiciaires

- Affaire des assistants parlementaires du MoDem (2017-2024) : Accusé d’emplois fictifs au Parlement européen (19 mis en examen), François Bayrou démissionne en 2017. Relaxé en février 2024, l’appel est en cours.

- Affaire Bétharram (2025) : Accusé d’avoir ignoré de nombreuses violences physiques et sexuelles à l’institution Notre-Dame de Bétharram, où sa femme était catéchiste, il défend l’établissement en 1993. Une lettre de victime en mars 2024 l’implique dans l’omerta autour de l’établissement. Auditionné le 14 mai 2025 par une commission parlementaire, il nie tout en bloc et annonce porter plainte pour diffamation.

- Autres controverses : Soutien à Édouard Balladur en 1995, parrainage de Marine Le Pen en 2022, critiques sur son bilan durant son passage au Haut-commissariat à la stratégie et au plan.

Œuvres littéraires et engagements intellectuels

Auteur prolifique d’une vingtaine d’ouvrages, François Bayrou mêle histoire, politique et spiritualité dans ses écrits : Henri IV, le Roi libre (1993, prix Hugues-Capet 1994) ; Ils portaient l’écharpe blanche (1998, sur les réformés) ; Relève (2001) ; De la vérité en politique (2013, modèle Churchill).

Héritage et perspectives

À l’aube de 2025, François Bayrou, « troisième homme » historique, navigue au travers d’une crise inédite : dette explosive, instabilité parlementaire, impopularité. Son mandat, marqué par le pari à haut risque du vote de confiance, pourrait le propulser comme sauveur ou le précipiter dans l’oubli. Allié fidèle d’Emmanuel Macron, il vise 2027 comme possible candidat, se comparant à Lula pour un retour triomphal.